レスキューパラシュートについての考察

korteldesign社のホームページにレスキューパラシュートに関する記事が掲載されていましたので、再掲載させていただきます。

序文

パラグライダーはリスクの伴うスポーツです。

以下のことが原因で危機的な状況に陥ることがあります:

-トレーニングの欠如

-経験が不十分

-間違った天候分析

-空中接触

-装備が見合っていない、装備の故障

などなど。

すべてのリスクは適切なトレーニング、装備の点検、そして常に警戒をすることでコントロールすることができます。しかしながら、危機的な状況に陥ってしまい、通常の飛行を続けることが難しい場合は、安全に地上に生還するためにレスキューパラシュートの使用を決断します。

レスキューパラシュートは非常に重要な機材でありながら、それに対してパイロットが知っていることはほんの少しです。パイロットはそれを安全に使用する上で、特別なトレーニングをすることは必要不可欠です。

ここではその内容に関して記述はしません。それに精通したプロから正しいトレーニングを受けることをお薦めします。

レスキューパラシュートは自分に適したものを注意深く選ぶ必要があります。パラシュートを使用することはないかもしれませんが、いざ使用する場面に遭遇したさいに、それを疑いなく使用できるようにしておく必要があります。パラシュートはいくつかの選択基準をもとに、自分に最も適したものを選ぶようにしましょう。

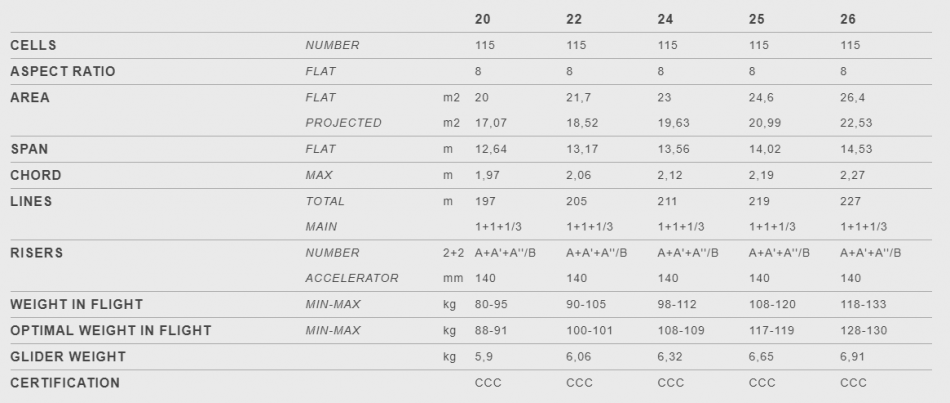

現在、マーケットにはたくさんの種類のパラシュートが存在します。ラウンド、クロス、ペンタゴン、オクタゴン、ロガロ・・・。メーカーはそれぞれ独自のデザインを持っています。すべては認証テスト(EN,LTF)に合格しています。これらのテストからパラシュートの様々な側面を見ることができます(出典EN:12491)。

- 沈下率(5.5m/sec以下)

- 安定性(ビジュアル評価)

- オープニングタイム(4秒以下)

- 強度 (ショックテスト:40m / secにて2回テストを行い、損傷がないこと)

最も重要なパラメーター(私たちの意見において)は、

-沈下率

-安定性

-操縦性

そのあと、使用する用途に応じて、他のパラメーターを考慮することができます。

- 重さ

- 容量(パックボリューム)

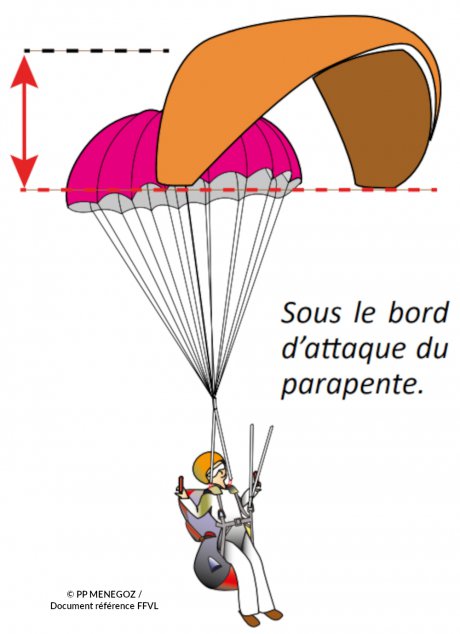

注:パラシュートの適切な機能を保証するために必須の前提条件もあります。パラシュートはパラグライダーと同じ背丈(またはそれ以上)ではいけません。開傘時にパラグライダーに邪魔をされ、適切に開かない可能性があります。

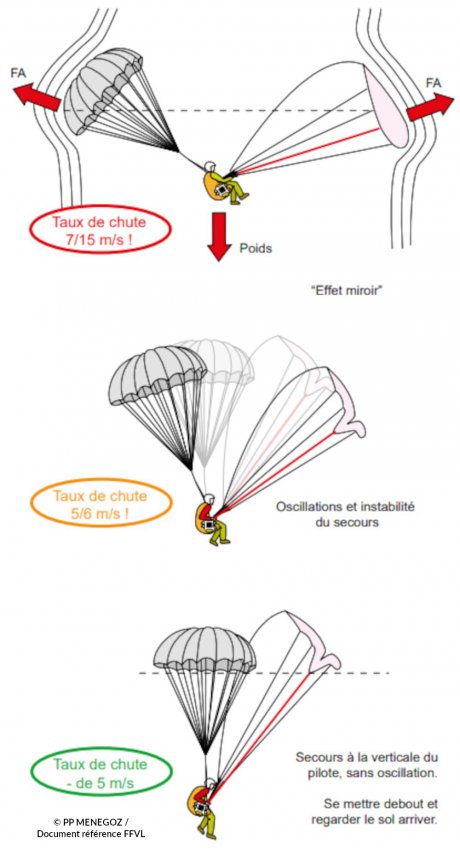

沈下率

沈下率は垂直方向の降下速度に対応します。m/secで表記されます。この速度が速いほどランディングは難しくなります。認証テストのリミット(5.5m/sec)では、パイロットは時速20kmで地面に接地することになります。通常のパラグライダーの着地とは程遠いものです。着地をする地形は選べません。岩に覆われた山に着地をするとしたら、5.5m/sec以下であることは不可欠です。したがって、パラシュートを選ぶパラメーターとして非常に重要です。最も沈下率の低いモデルを見つけることです。

注:メーカーが推奨する搭載重量の範囲で、選ぶようにしてください。

理論的な沈下率は以下の要件で悪くなります:

- 推奨される翼面荷重(PTV)に準拠していない

- パラシュート不安定さ(揺れ)のレベル

- ミラー効果、パラグライダーの一部または全体が再び飛ぼうとすることによる

安定性

ゆっくりと地面に接地するためには、安定した降下が必要になります。

安定性は、パイロットが受ける振り子の振幅具合によって定義されます。揺れが少なければ、安定性は増します。そしてその逆も言えます。

このパラメーターは数値化することが困難です。多くの外的要因が、この揺れを悪化させます(パラグライダーが再び飛び始める、パラシュートとパラグライダーが絡むなど・・)。

ここでは、標準的で正しいディプロイであることを考慮します。

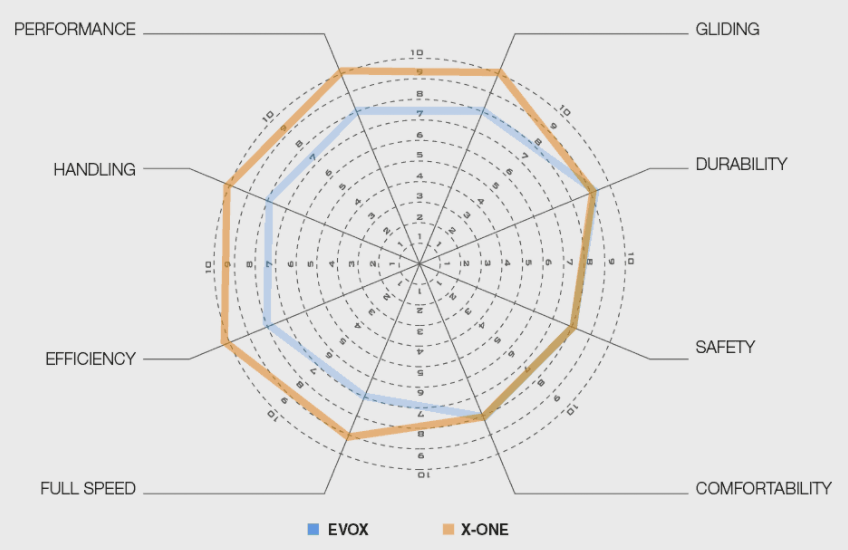

一般的に、クロスパラシュートはラウンドパラシュートに比べて安定しています。クロスパラシュートはラウンドパラシュートより早く安定します(1~2回の揺れで)。その構造は、乱気流に対して反応が鈍く、降下中、良好な安定性を維持します。

いくつかのモデルは、より少ない翼面荷重でも安定性を維持しています。

操縦性

パラシュートが開いて、パラグライダーを潰して揺れなく安定降下を始めました。私は安全だと思うはずです。

しかし、谷風吹き始め、あなたは高圧線、崖、障害物など望ましくない場所に向かい始めています。

レスキューパラシュートのほとんどは操縦できません。安全な場所に避難できるシステムを兼ね備えていることは望ましいと言えます。

いくつかのモデルにはハンドルが付いており、パラシュートの方向を変えることができます。これはパラグライダーのような「ブレークコード」ではなく、キャノピーを変形させ、向きを変えるものです。障害物を避けるオプションを持てます。また風に向かってゆっくりと着地できます。これが必要となるケースはあまりないかもしれませんが、この可能性があることは非常に興味深いことです。

特定のケース:ロガロ

異なる名前(ビーマー、クリシス、コントロール、..)で知られているRogalloパラシュートは、空気圧によって形状を維持するバイコニックで柔軟な翼に取り組んだNASAのアメリカの航空エンジニア、フランシス・ロガロからその名前を取りました。彼の仕事は、1970年代初頭に現れるハンググライダーの起源となり、「パラウィング」というレスキューパラシュートを生み出しました。このタイプのパラシュートは、一度開かれるとキャノピーに作用するブレークラインシステムのおかげで、操縦することができます。様々な効果があるものの、その管理は複雑で、それを使用するには特定の経験を必要とします。また、パッキングもラウンド、クロスに比べて複雑です。

その他のパラメーター

そのほか、いくつかのパラメーターがあります。重さ、パッキングボリューム、パッキング方法・・・

超軽量パラシュートはハイク&フライを楽しむ方には必要ですが、ワールドカップのコンペテターには必要ありません。アクロバットパイロットはパラシュートを使用する可能性が高いため、ケガをしないように着地できる操縦できるタイプのパラシュートが望ましいと言えます。また、年に2回プロによるリパックが必要です。

結論

様々な調査から沈下率と安定性が非常に重要なパラメーターになることがわかります。ほかにもいくつかのパラメーターがありますが、これら2つのパラメーター以上に優先しないでください。

注意:

翼面荷重を(より大きなサイズにすることによって)減らすと、理論的には沈下率を抑えることができますが、安定性が低下し(特にラウンドタイプで)、乱気流に対して敏感になる可能性があります。 この安定性の低下は、新たな沈下率を生みだす可能性があります。これは、望ましい効果とは正反対なものです。

数百グラムを軽くするために小さいサイズの(翼面荷重増大)パラシュートを選ぶことができますが、2つのデメリットがあります。1つは沈下率の増加。もう一つは揺れの増大(安定性の低下)です。これらは着地でパイロットを危険な状態へと導きます。

プロにアドバイスを求めることをお薦めします。市場にある様々なタイプのパラシュートの特徴を注意深く分析することが大切です。

パラシュートの選択は軽々しく行われるべきではありません。

-(LTFではなく)EN規格に合格したパラシュートを優先します、沈下率と安定性のテストを可能な限り現実的に行います。つまり、実際のパラグライダーでのフライトからテストをします。ショックテストも行います、これにはバラストを使用します。

-パッキングはメーカーのマニュアルに従ってください。もっとも機能しやすくなるはずです。パラシュートはますます軽くなっているので、メーカーは、開傘時のショックを効果的に吸収できるようにしています。

-可能であれば、ブライダルコードは肩に取り付けることをお薦めします。着地の際、もっとも最適な姿勢を取ることができます。

-フロントコンテナに注意してください。レスキューグリップを握ったときにひっくり返らないように、太もも側に保持するためのストラップが必要です。最悪の場合、チェストベルトの裏側にまわってしまい、引き出すことができなくなってしまいます。

Alain ZOLLER

エアターコイズ